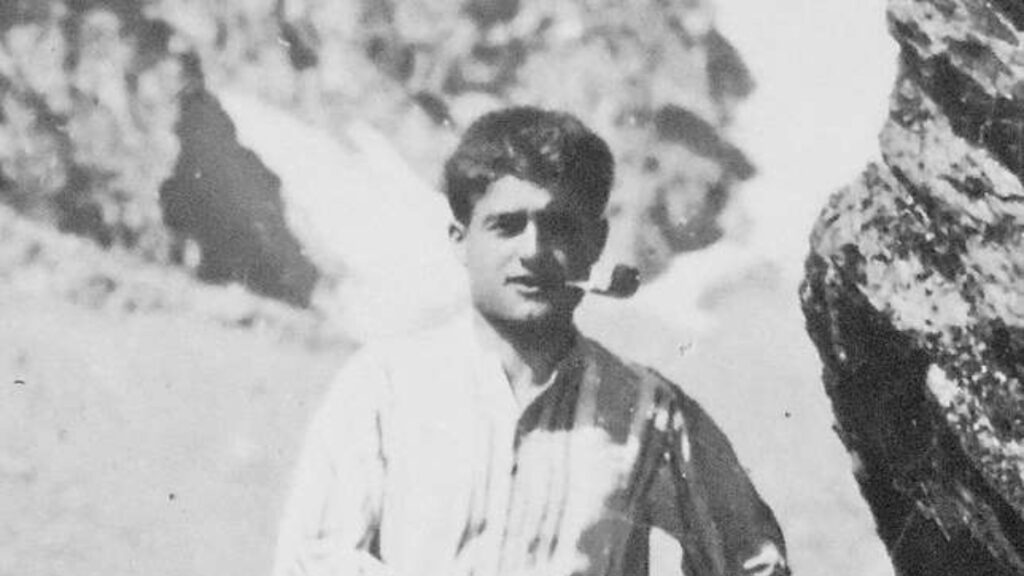

Tra poche ore, la mattina del 7 settembre 2025, Pier Giorgio Frassati sarà proclamato santo da papa Leone XIV, assieme a un altro ragazzo eccezionale come Carlo Acutis. Doveva già accadere qualche mese fa, la domenica subito dopo Pasqua (27 aprile), ma la morte di papa Francesco in quei giorni ha giustamente fatto slittare alcuni appuntamenti dell’anno giubilare.

E così, come spesso accade anche per gli esami universitari, ho approfittato di questo “prolungamento” per studiare e conoscere meglio queste due figure così vicine a noi per il periodo in cui sono vissute che da domani – e ci vorrà del tempo per abituarmi – dovrò imparare a chiamare “San Carlo” e “San Pier Giorgio”.

Sul giovane torinese confesso che fino a due settimane fa ero piuttosto impreparato: ne avevo sentito parlare qualche volta nei miei 25 anni. Sapevo che era figlio di un giornalista (Alfredo Frassati, fondatore e direttore de La Stampa) e ricordavo un piccolo Centro Culturale a Centuripe (EN), il mio paese natale, che portava il suo nome. Quando ero bambino, il locale veniva usato per le prove dello spettacolo finale del Grest, poi per qualche tempo divenne sede della Caritas cittadina. Ma al di là del nome e di qualche vaga informazione, di Pier Giorgio conoscevo poco o nulla. Mi sembrava un ragazzo come tanti, come potrei essere io o qualsiasi mio coetaneo cresciuto con un minimo di educazione cristiana.

Un ragazzo normale, un santo straordinario

Qualche giorno fa mi è stato proposto di leggere il nuovo libro di Marco Pappalardo, Pier Giorgio Frassati. Una vita da prima pagina. E sfogliando i capitoli mi rendevo conto che la mia impressione iniziale non era del tutto sbagliata: Pier Giorgio non era uno studente modello, subì varie bocciature. Amava lo sport, soprattutto l’alpinismo, era impegnato nella politica universitaria e non solo. Voleva bene ai suoi genitori e a sua sorella, aveva tanti amici con cui condivideva scherzi e soprannomi – fondò la “Compagnia dei Tipi Loschi”. Faceva quello che oggi chiameremmo “volontariato”, prendendosi cura dei più poveri di Torino, dai bambini agli anziani. Studiava con fatica ma con desiderio di incidere nel mondo. Ed era innamorato di una ragazza, Laura Hidalgo, anche se non si fidanzò mai con lei perché apparteneva ad un ceto sociale molto basso, e avrebbe ottenuto l’opposizione dei genitori.

Un ragazzo normale, insomma. Un “lestofante”, come si definiva lui stesso. Eppure, cos’è che lo rende diverso da me o dai miei coetanei? Perché la Chiesa lo riconosce santo?

Pensando a me, ad esempio: dopo le scuole medie non sono stato più uno studente modello, anche se non sono mai stato bocciato. Anch’io amo la montagna, anch’io sono stato rappresentante nel mio corso di laurea. Voglio bene ai miei genitori e a mia sorella, ho tanti amici con cui condivido la fede, lo studio, l’impegno nella carità. E anch’io, come tutti, mi sono innamorato e continuo a innamorarmi.

La differenza è che Pier Giorgio aveva tutto, ma non ha mai voluto tenerlo per sé. La paghetta dei genitori la donava interamente ai poveri, così come vestiti e scarpe. Gran parte del suo tempo era per loro, e di questo i genitori non sapevano nulla: solo la sorella Luciana, sua migliore amica, era al corrente. Difendeva le sue idee senza paura, candidandosi prima con la FUCI e poi con il Partito Popolare di don Luigi Sturzo. Le gite in montagna erano per lui occasioni per contemplare la bellezza del Creato. Gli amici, invece, erano persone da trattare come qualcosa di sacro. In tutto ciò che faceva c’era lo sguardo rivolto in Alto, teso verso Cristo. Proprio perché dovrebbe essere “normale” in un cristiano, la sua vita diventa straordinaria.

Guardare sempre più in Alto

E quello sguardo non lo abbandonò mai, neppure quando morì nel 1925 a soli 24 anni, colpito da una poliomielite fulminante e “senza recare disturbo”. Le sue ultime parole furono una richiesta di perdono a Dio. Perdono per cosa, caro Pier Giorgio? Per essere stato “troppo” buono?

Al suo funerale c’erano tutti i poveri di Torino che lui aveva aiutato, e rivolsero ai genitori parole piene di amore e gratitudine. Già allora si parlava di “san Pier Giorgio”. E fu in quel momento che il padre si rese conto di non aver mai conosciuto davvero suo figlio.

Io invece, anche grazie a Luciana e a chi ha raccontato la sua storia, posso dire di averlo conosciuto un po’ di più. Ma non basta: voglio continuare a conoscerlo e a portare agli altri la sua testimonianza. Perché il suo esempio non è solo quello di un santo del Novecento, ma di un amico che ci insegna a vivere oggi.

Un amico che ci mostra come imparare, ogni giorno, a guardare sempre più in Alto.