di Salvatore Borzì

Ci sono esperienze nella vita di un uomo che segnano per sempre. Cicatrici che righeranno l’anima sino alla fine dei giorni. Lo sanno bene, in un tempo consacrato alla religiosità della memoria, quanti hanno patito oltraggio alla propria dignità di uomo nei Lager nazisti senza aver commesso colpa alcuna, tranne quella di essere nati: ebrei, omosessuali, disabili, zingari, tutte vittime di un’ideologia folle. Credo che mai l’assurdo si sia manifestato in queste forme nel corso della storia.

C’è chi poi nel Lager è stato deportato dopo l’8 settembre 1943 per una colpa diversa, imperdonabile proprio: aver rifiutato di prestare giuramento alla Repubblica Sociale Italiana, costituita dal duce a Salò per continuare l’orrore. Sono gli Internati Militari Italiani, arrestati e deportanti come “traditori” solo per aver osato difendere da oltraggio e disumanità la Patria, e proprio mentre il Re l’abbandonava alla barbarie. La storia ha poi dimostrato con inappellabile giudizio chi è il vero traditore.

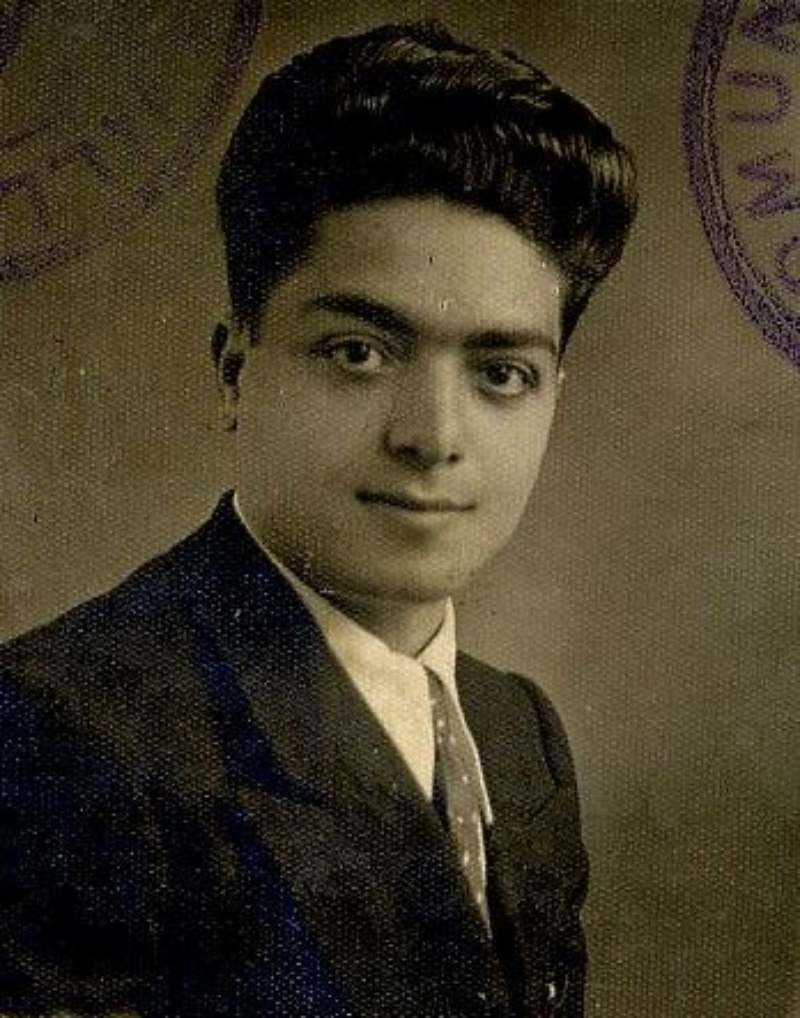

Tra i tanti eroi che subirono la triste sorte è il biancavillese Gerardo Sangiorgio. Quel giorno aveva solo ventidue anni (era nato 100 anni fa, il 20 maggio 1921), ma non mostrò esitazione alcuna a difendere la dignità propria e della Patria con il suo fiero “NO” urlato al soldato fascista, che da lui esigeva l’infame giuramento per aver salva la vita.

Era uno dei tanti giovani a cui il duce aveva in un istante distrutto tutti i sogni con la decisione dell’entrata in guerra a fianco dell’alleato nazista, il 10 giungo 1940 pomposamente annunciata ad una prona nazione. Gerardo sognava di diventare docente. Si era iscritto al primo anno di Lettere, ebbe il tempo di sostenere solo un esame (Letteratura italiana) quando lo scellerato annuncio lo costrinse a lasciare gli studi e ad arruolarsi come volontario (si noti la contraddizione, in cui si annida la menzogna tipica delle dittature di sempre!). Prima sede Piacenza, poi il fronte di Grecia, dove imbracciò le armi per spezzarle le reni. Ma lui a nessuno voleva spezzarle le reni. Si ammalò: nevrosi cardiaca. Tornò a Piacenza, da dove passò, il 1 settembre 1943, a Parma alla Scuola Applicazione di Fanteria. Qui lo raggiunse la notizia della firma dell’armistizio. E qui, con tragica puntualità, la notte fra l’8 e il 9 settembre 1943 fu arrestato dalle truppe nazifasciste che assalirono la caserma. Gli fu richiesto l’infame giuramento. Rifiutò. Ebbe inizio l’odissea del Lager: Naubranderburg bei Neusterlitz, Bonn am Rhein, Düisdorf.

In tutti la stessa vita oltraggiata da uguale disumanità, di cui Gerardo ha lasciato dolorosa testimonianza nelle Memorie di prigionia, pagine grondanti sudore e sangue per la forza evocativa della scrittura, che non di rado ci fa sentire il cuore in gola: turni di lavoro estenuanti, chiazze di sangue innocente arrossanti il pavimento della baracca, pestaggi continui, più feroci se senza motivo, solo per il gusto di umiliare uomini, di farli sentire cose, nulla, meno di niente. «Perpetrato diabolico snaturamento dell’essere umano». Forte l’aggettivo “perpetrato”. Sottolinea la responsabilità dei suoi carnefici del male inflitto a uomini di nulla colpevoli se non di aver rifiutato di combattere contro altri fratelli, scrive, che vollero schierarsi dalla parte della disumanità.

Disumanità che si respira a ogni rigo, in ogni parola abisso spalancato di dolore senza senso. Solo conforto qualche gesto di umanità, raro, ma denso di significato esistenziale: la pietà di un soldato tedesco, che permise poche volte, troppo poche, a Gerardo di riempirsi la gavetta di bucce di patate, la generosità di alcuni soldati russi, che offrivano a larve umane il proprio bollito di rape, la misericordia di una mano ignota, che deponeva sul davanzale della fabbrica una trasparente fetta di pane.

Un giorno Gerardo sentì sul suo volto l’alito della morte

Era il 24 dicembre 1944. Pesava solo quaranta chili e ottocento grammi. Per i nazisti il prigioniero fino a quaranta chili di peso poteva essere lasciato in vita, ma solo perché ai loro calcoli folli ancora abile al lavoro. Ottocento grammi erano il sottile filo che separava vita da morte. Ebbe paura, per la prima volta sentì il terrore spaccargli il cuore. Pregò il suo Dio, un Dio che è Amore e che, ne era certo perché così gli aveva più volte ripetuto sua madre Assunta, non abbandona mai chi soffre in balia del suo dolore. Non si sbagliò: il giorno dopo, il giorno della nascita del Figlio di Dio, segno del Suo Amore, le truppe americane liberarono il campo, restituendo dignità a tanti sventurati.

Quello che maggiormente colpisce nell’esperienza di Gerardo non sono le sofferenze patite, simili a quelle di tanti altri sventurati. Anzi egli ebbe la buona sorte di sopravvivere. Mi lascia sbigottito la forza con cui egli affrontò l’indicibile. Tale forza la trovava dentro di sé, nella luce dei valori di libertà e giustizia, che ti danno la certezza che l’uomo è depositario di dignità per il solo fatto di essere uomo, il cuore colmo di sogni, desideri, altezze, bassezze che ti rendono orgoglioso e fiero di esserlo. Perché la vita è solo nelle mani di Dio, e nessun uomo può sentirsene padrone. Figurarsi la barbarie di un’ideologia folle e contro l’uomo.

Questa luce egli la sentiva sempre dentro di sé, nonostante tutta quella disumanità. Anzi più sentiva il dolore straziarlo in dignità, più la sentiva quella luce, perché essa gli dava la forza di continuare, nonostante tutto, ad amare la vita. Luce era per lui la famiglia, a cui indirizza delle lettere. Parole che cercano disperatamente un rifugio d’amore e di conforto, cara compagna l’immaginazione del giorno, tanto desiderato, del ricongiungersi degli affetti. Parole anche di preoccupazione per la loro sorte da parte di chi viveva in ben più terribili condizioni.

Luce il pensiero degli studi, che desiderava riprendere. Amava tanto la letteratura. Le parole dei poeti, specialmente di Dante e Leopardi, le ricordava a memoria e se le rigirava spesso nel cuore. Gli recavano consolazione. Luce pure la fede, che alimenta la sua lotta contro la barbarie. Un bell’esempio di antifascismo di matrice cattolica, di cui la Chiesa catanese può andare di certo fiera. Fede che non mancava mai di alimentare, neppure in anni per lui terribili, come testimoniano la frequenza prima della cattura di un gruppo cattolico e la partecipazione al Congresso eucaristico di Berceto. La fede gli dettò l’amore per l’uomo, persino per il carnefice, al quale non rivolge mai parole di odio, ma solo di pietà, talvolta di pena nel vedere come l’odio riduce la creatura prediletta di Dio.

Segno che nella lotta contro il dolore non si perde mai

O si vince o si impara. Cosa? Che l’odio degrada, ti rende uguale al tuo aguzzino e finisce con il farti odiare anche la vita, rendendoti impossibile riprendertela dopo il Lager. Invece l’amore nobilita sempre. L’unico vero, s’intende, che è quello che sa essere riflesso dell’Amore incommensurabile di Dio. Non ti fa di certo dimenticare le cicatrici dell’odio, ma ti dà il coraggio di guardare in volto il dolore e la barbarie per urlare che essi contro la luce che sei non possono nulla. Perché tu sei uomo e non puoi permettere all’odio di spegnere la luce che hai dentro, che è tutto l’uomo che sei. E uscire dal dolore più forte di prima, più orgoglioso di essere uomo nella forza dell’amore è di certo la più bella delle vittorie contro la barbarie.

E l’amore permise a Gerardo di ricominciare a vivere e di realizzare tutti i suoi sogni, in primo luogo quello di divenire docente di Lettere. Si laureò studiando come un matto, vincendo anche le resistenze dei docenti, che non volevano fargli sostenere gli esami perché non aveva frequentato le lezioni! Riteneva l’insegnamento una missione di amore e di formazione ai valori veri. Per questo insegnava ai suoi alunni che libertà e democrazia non sono doni gratuiti, ma hanno richiesto il sacrificio e il sangue di tanti eroi che, come lui, non hanno esitato ad affrontare l’inferno per permettere alle future generazioni di godere di questi frutti preziosi, ma delicati come «fiori di serra», che basta un niente perché vadano perduti, come ebbe a dire in un sentito discorso rivolto agli alunni della Scuola media “Luigi Sturzo” di Biancavilla in occasione della commemorazione del 25 aprile. Li metteva anche in guardia dal pericolo dei ciechi nazionalismi, che pongono la propria patria al di sopra di tutte le altre. Lo slogan Deutschland über alles ne aveva ampiamente dimostrato le nefaste conseguenze.

Senza questo slancio d’amore non sarebbero nati i suoi scritti: le quattro sillogi poetiche (La pietra polita del mare, Cuore che narra, Cielo e innocenza, Dal cielo meco tu torni a piangere. Poesie religiose), in cui canta l’amore per Maria, la donna che Dio ha voluto mettergli accanto, per i figli, per la madre, insomma l’amore per la vita; né la prosa di due racconti, né i saggi sulla storia della sua Biancavilla alla ricerca di memoria e identità, in cui con orgoglio scopriva che un piccolo paese, il 23 dicembre 1943, a un solo anno dalla marcia su Roma, aveva avuto il coraggio di ribellarsi ai soprusi del regime. Non avrebbe scritto, a partire dal 1985, neanche i tanti interventi apparsi proprio nelle pagine di Prospettive, di cui fu attivo collaboratore, né i saggi di critica letteraria su Leopardi, Manzoni, Antonio Bruno e altri, su cui diede visioni rivoluzionarie rispetto alla critica “ufficiale” del suo tempo. Non mancarono i meritati riconoscimenti, fra cui il prestigioso premio “Stella d’Italia” nel 1971 per la silloge La pietra polita del mare.

Quello di Gerardo un messaggio di speranza

Messaggio che illumina anche il buio del tempo di pandemia che stiamo vivendo. Speranza tutta nella certezza che anche nelle tenebre c’è sempre luce, perché per lui il dolore non esiste. È solo un’altra faccia della felicità. È difficile da capire, forse anche da accettare. Ma Gerardo sa che dopo la tempesta viene sempre il sereno, come un’alba dopo un tramonto. Perché il sole c’è anche di notte, e il fatto che noi non lo vediamo non significa che non c’è. Lui ci insegna come vederlo: leggendosi sempre dentro e restare meravigliati davanti alla luce che c’è dentro di noi. Quella dell’amore, che permette a quell’atomo tra atomi che è l’uomo di dare spettacolo nel cosmo, perché l’amore sa trasformare in una stella ogni nostra azione (Alla saggezza di La pietra polita del mare). È questa forza di speranza vera, quella che nella lirica Il castagno, l’uomo, la lava della silloge Cielo e innocenza, dà alla ginestra di leopardiana memoria la forza di risorgere dalla lava che l’ha travolta (non a caso nel saggio La ginestra o il fiore del deserto fu fra i primi a vedere nella celebre lirica un messaggio di speranza, prendendo le distanze da quanti vi scorgevano invece segni della disperazione del grande poeta), o consente al geranio di sfidare il tempo, al contrario di superbi garofani e rose che breve stagione si mostrano: / mite geranio, / sempre tu mi sei compagno / a mostrarmi la speme, nel tuo verde, / quando c’è gelo e bruma / o arde il sole, / e tutto è morto (Umile, gentile e fedele geranio di La pietra polita del mare). Speranza con cui l’uomo può lenire il senso della precarietà in cui si sente immerso per le innumerevoli fragilità della sua natura e uscire dalle ritorte d’una vita falsa (Mare e amore di Cuore che narra) per vivere in maniera autentica, degno riflesso della luce di Dio. Solo così può amare davvero la vita. Solo così l’orrore che Gerardo ha vissuto non potrà ripetersi mai più.