- Magnifico Rettore,

- gentili Docenti e personale amministrativo dell’Università

- carissimi studenti,

è ancora vivo in me il ricordo dell’inaugurazione dell’Anno accademico, nel quale ho potuto conoscere più da vicino la grande realtà dell’Università di Catania, con la sua ricca progettualità, con la ricchezza della sua proposta, con prospettive aperte al futuro che fanno ben sperare. Mi ha colpito soprattutto l’intervento di giovani provenienti da paesi extraeuropei: sono il segno di una società, ma anche di una istituzione, che accoglie, che cambia, che si arricchisce, non solo del numero di studenti, ma anche di esperienze culturali. Continua anche qui la grandiosa esperienza di quanto ha generato l’Europa cristiana, l’Università. Senza di voi Catania sarebbe più povera, non tanto perché non avrebbe alcune somme da addizionare al suo Pil, ma perché rimarrebbe priva di quel laboratorio culturale di ricerca e di futuro di cui una città e un territorio hanno bisogno.

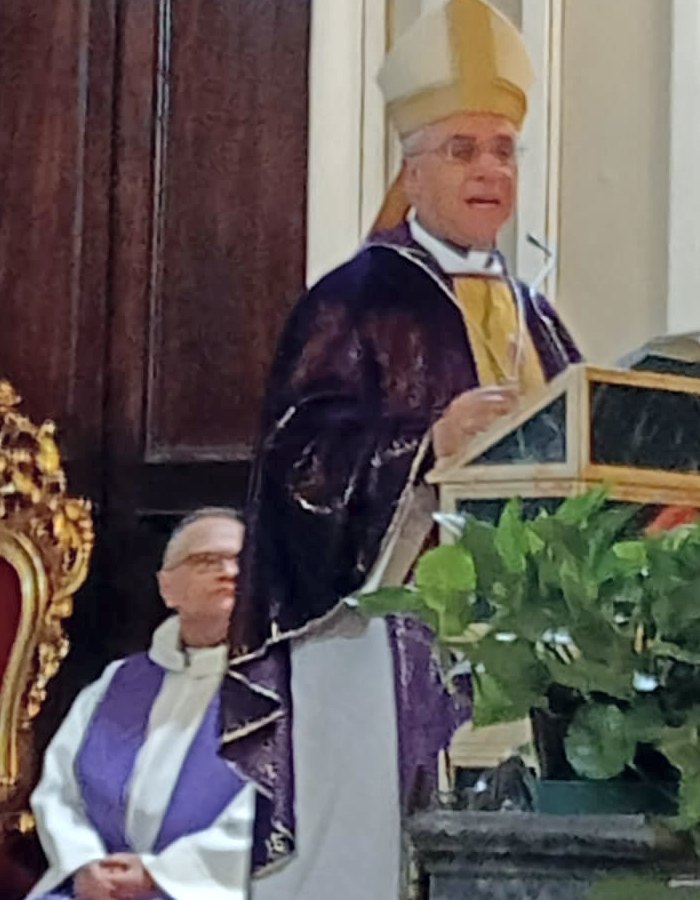

Nel celebrare la Pasqua dell’Università in questa Chiesa deputata ad essere cappella universitaria, ho scelto che fosse proclamato un brano evangelico che parli al cuore e alla mente del mondo accademico, a docenti e studenti.

È un processo civile, uno spaccato di quello che avvenne nel pretorio di Gerusalemme circa 2000 anni fa: Pilato, un uomo che deteneva un potere pressoché assoluto, arbitro di vita e di morte, nel contesto di una legislazione che faceva distinzione fra cittadini romani ed altri sudditi dell’impero, e Gesù di Nazareth, accusato di aver trasgredito non una norma civile, ma religiosa, quella cioè di essersi proclamato “Figlio di Dio”. Per un procuratore romano questa accusa era irrilevante, data la grande tolleranza di Roma verso tutti i culti, all’epoca molto sincretistici; ma Pilato deve esercitare un potere che ha le sue “ragioni di stato”, che consistono essenzialmente nel non contrariare eccessivamente una popolazione molto fiera del suo monoteismo e molto ribelle al potere imperale, quella della provincia imperiale di Palestina. Per questo si muove fra paura ed oculatezza nel giudicare Gesù, anche se è convinto della sua innocenza, o almeno della inconsistenza dell’accusa.

Il capo di imputazione contro il Rabbi di Galilea è l’essersi proclamato re dei giudei. E Cristo risponde a questa accusa, affermando pacatamente che il suo regno non è di questo mondo. E poi parlando di verità.

Queste due affermazioni ci danno da riflettere sulla nostra vita, alla luce del mistero di Cristo e della sua condanna a morte.

Quando Cristo afferma che il suo regno non è di questo mondo, vuole dire che la “rivoluzione” che sta portando nel mondo è di natura diversa da quella che potrebbe portare un sobillatore o che animeranno altri uomini desiderosi di cambiamento, nella storia dell’umanità. La differenza la si sottolinea: il suo regno non ha bisogno di armi e di combattenti che lo difendano dagli aggressori. Non ha eserciti, non ha istituzioni: non è di quaggiù. Mondo e quaggiù, contrapposti al suo regno, non indicano un campo di azione, un luogo, ma una provenienza: “Gesù afferma che il suo regno viene da altrove e si modella su un diverso schema di valori” (Bruno Maggioni). Quello di Cristo non è un regno politico, ma ugualmente inquieta i sacerdoti di Israele che avevano un legame con Roma; inquieterà gli imperatori che perseguiteranno i cristiani. Perché? Gesù lo dice: “Io sono re, sono venuto per rendere testimonianza alla verità”( Gv 18,37). La sua regalità ha il fine di manifestare una verità. Che cosa è questa verità, che nel testo greco è “aletheia”? Essa, nel linguaggio evangelico di Giovanni indica il disegno di Dio sull’uomo, tutto quel complesso di gesti e parole che sono il Vangelo. Quando sentiamo queste parole -rendere testimonianza alla verità- ci devono passare davanti agli occhi i gesti di guarigione di Cristo, la sua prossimità ai poveri, le beatitudini, il comandamento dell’amore. E il verbo testimoniare (il greco “martureso”), è la sua disponibilità al martirio, perché la sua è una testimonianza impegnativa e pubblica, che necessariamente investe tutta l’esistenza. Non dice la funzione del suo potere regale, ma un modo di essere. Pilato sembra raccogliere la provocazione di Cristo e domanda: “Che cosa è la verità?” Quella domanda è come l’affacciarsi su un abisso, e subito ritirarsi: il procuratore romano è preso dal suo ruolo e non aspetta neppure la risposta, ma esce subito dal pretorio per contrattare ancora con i sacerdoti e i farisei.

Quella domanda risuona nei nostri cuori, nelle accademie, nelle ore grandi della storia, nella coscienza: “Che cosa è la verità?” E risuona nei luoghi dove si fa ricerca, ove verità scientifiche di ogni disciplina crescono, si confrontano, vengono verificate. Stupisce il silenzio di Cristo. O forse no, perché non si può rispondere a questo interrogativo con una definizione, neppure teologica, ma con la vita, anzi con tutto il vangelo, anche con la sua narrazione di morte e risurrezione. Chiede forse solo degli uomini e delle donne che non fuggano come Pilato, perché è importante porre domande, ma avere la pazienza di attendere delle risposte.

Rimane una questione: ci sono verità che nutrono la mente e la ricerca scientifica, ma domande che nutrono la vita e nelle quali si inserisce ogni ricerca umana. Sono le domande di senso. Il mondo dell’università è un mondo di uomini e donne che cercano e ricercano: cercano riposte di senso, ricercano scientificamente. Non manchi mai, miei cari, questa ricerca interiore, perché fa di voi delle persone libere.

Voglio concludere con due esortazioni. Una la recepisco da uno stralcio molto famoso di “Lettere ad una professoressa” di don Lorenzo Milani. Il prete di Barbiana, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, ebbe a scrivere insieme ai ragazzi della sua scuola: “Cercasi un fine. Bisogna che sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo null’altro che d’essere uomo. Cioè vada bene per credenti e atei”. Il fine giusto “è dedicarsi al prossimo”. “Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l’analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali.” È il fine che dà alla scuola chi ha scoperto la verità del regno di Cristo e della dignità di ogni uomo, di un regno che va al di là delle istituzioni, che ha una verità capace di rigenerarle. Vi invito ad avere un fine, che vada al di là delle istituzioni, che non sia di questo mondo, come la verità di Cristo.

E l’altra espressione la riprendo da un teologo italo-tedesco, Romano Guardini, che in uno dei suoi “Tre scritti sull’Università”, negli anni ’60, diceva che il grosso problema dell’università moderna, è quello di dover scegliere fra l’essere dominata dalla volontà di potenza o da quella della verità, la scelta di essere dalla parte dei sofisti che snaturano il vero, o di Platone che lo ricerca. E fa memoria di quei dodici anni, dal 1933 al 1945, più bui della storia dell’Europa, nei quali “un intero popolo pose il senso dell’esistenza nella volontà di potenza”, generando mostri. La volontà di potenza o la volontà di verità? Anche nelle forme politiche la volontà di verità sbaraglia modi, certezze, manipolazioni della scienza (il culto della razza), o della storia (i revisionismi di ogni colore). Per questo l’atto più politico è quello di chi risponde ad una verità come quella di Cristo, che “non è di questo mondo”, ma è pur sempre volontà di verità, a servizio dell’uomo e per il credente, del regno di Dio. Per questo il mio augurio di buona Pasqua è che in voi cresca la ricerca di fini grandi, di volontà di verità e che illumini il nostro ateneo e la nostra società, non ultima la classe politica.

+ Luigi Renna